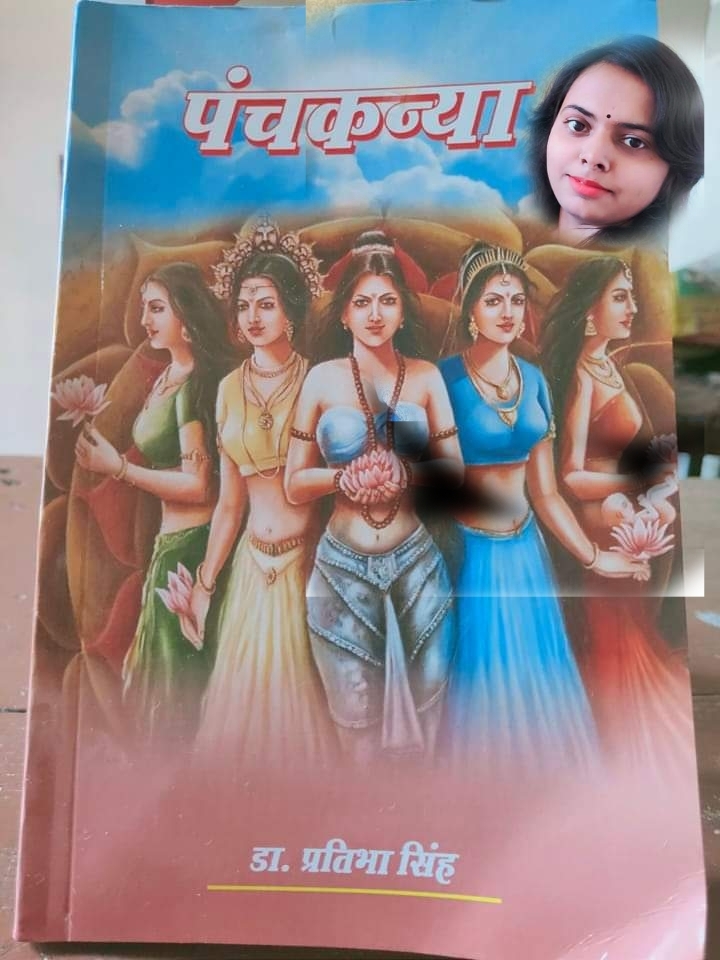

DELHI (APP) : अनुश्री ‘श्री’। परिचय की मोहताज नहीं। लेखिका। कवयित्री। कहानीकार। पुरस्कृत। बेवाक लिखने वाली स्वछंद विचारों की सशक्त हस्ताक्षर। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से सम्मानित। सोशल मीडिया फ्रेंडली। विश्लेषणों में प्रवीण। विशेषणों की लंबी लड़ी। ‘लड़ियां तुम्हारे नाम की’ लेखिका… तो ये हैं गाजीपुर की अनुश्री। नाम छोटा, भाव गंभीर। इन्होंने पुस्तक समीक्षा की नाव पर सवार होकर ‘पंचकन्या’ की अक्षर-अक्षर यात्राएँ की है। सोशल मीडिया से ली गयी यह पुस्तक समीक्षा आपके लिए…

गणेशोत्सव की धूमधाम के बीच मुझे एक छोटा-सा लेख मिला। भजन के एक अंश “बाँझन को पुत्र देत” पर विचार था। प्रश्न यह था कि बाँझ मात्र स्त्री ही क्यों है और उसे बस पुत्र ही क्यों माँगना चाहिए? पुरुष भी तो संतान सुख से दूर रहा, कारण चाहे कोई भी हो। लेख में एक छोटा-सा सुझाव था कि ‘बाँझन’ के स्थान पर ‘दंपति’ और ‘पुत्र’ के स्थान पर यदि ‘संतान’ रख दिया जाए, मात्रा भार के अनुसार पंक्ति को व्यवस्थित कर दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। एक विचार मात्र था, एक अभिव्यक्ति मात्र। उस लेख का स्क्रीनशॉट लेकर जैसे ही मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया कुछेक लोग के मैसेज आये जैसे कि – परिवर्तन करना ही क्यों है, आस्था से संबंधित बात है, कुछ गलत तो नहीं है इस शब्द में आदि आदि। मेरा उत्तर बस इतना ही था कि आस्था की बात कहाँ है इसमें, एक शब्द भर की बात है, वैसे भी इन शब्दों में भगवान की प्रशंसा या स्तुति तो की नहीं गयी है, उनसे कुछ माँगा जा रहा है मात्र, तो क्या अपनी माँग में इस प्रकार का परिवर्तन गलत हो गया? मेरे लिए शब्दों का बहुत महत्त्व है, यदि मैं कोई कविता, कहानी, लेख पढूँ तो मुझे शब्दों में शुद्धता चाहिए, अशुद्ध व दोषपूर्ण शब्दों के कारण मैं उन्हें नहीं पढ़ सकूँगीं, भाव बाधित होंगे। मेरे एक करीबी लेखक मित्र केतन ने मुझसे एक बार कहा था कि यदि कोई लेखक धार्मिक ग्रंथ लिख देता है तो हम उसे ही भगवान समझ बैठते हैं, हम यह क्यों नहीं समझते कि वह भी एक व्यक्ति ही है, गलतियाँ उससे भी हो सकती हैं, जब हम बाकी लेखकों, कवियों की आलोचना कर सकते हैं तो उनकी क्यों नहीं। हमारा धर्म स्वयं हमें आलोचना की छूट देता है, अंधभक्ति नहीं सिखाता।

बात मात्र इतनी है कि हमेशा एक स्त्री ही क्यों प्रभावित हो? मेरी इस पंक्ति को पढ़कर आप मुझे पुरुषों से घृणा करने वाली नारीवादी लेखिका मत समझ लीजिएगा, मुझे जानने वाले जानते हैं कि मैं समानता में अटल विश्वास रखती हूँ। बात मात्र यह है कि वर्तमान युग के अनुसार क्या वहाँ बदलाव नहीं होने चाहिए, जहाँ जरूरी है? हम सिर्फ इस कारण चुप रहें, क्योंकि कोई मत सदियों से चला आ रहा है?

ख़ैर, जिन्हें नहीं समझना था वे नहीं समझे, लेकिन मेरा लेखकीय मन विकल होता रहा, क्या तर्क दूँ, क्या उदाहरण दूँ। तभी मेरे पास में ही मेरे सोफे पर रखी प्रतिभा दी की पुस्तक “पंचकन्या” दिखायी दी। पुस्तक तो काफी दिनों से मंगा रखी थी, किंतु अपने अस्थिर मन (जो कि आजकल पढ़ने-लिखने में बाधक बन रहा है) के कारण पढ़ने में असमर्थ थी। अब, जब यह घटना घटी तो मैंने सोचा कि अच्छा ही हुआ जो अबतक इसे नहीं पढ़ा, क्योंकि इस विकलता के समय इसे पढ़ने का अलग ही आनंद होगा, मन की साथी यह पुस्तक ही बनेगी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कविताओं के माध्यम से पाँच कन्याओं (स्त्रियों) का जीवन विवरण है, जिनके नाम हैं- अहल्या (गौतम ऋषि की पत्नी), तारा (बालि की पत्नी), कुंती (पांडू की पत्नी), मंदोदरी (दशानन की पत्नी) व द्रोपदी (पांडव की पत्नी)।

सबसे पहले अहल्या की बात

गद्य काव्य की पहली रचना है – अहल्या। हम सभी अहल्या नाम से भली भांति परिचित हैं। हाँ, वही अहल्या जो कुलटा कहलाती है, जिसके पति ने उसे उस अपराध के लिए पाषाण बन जाने का दंड दिया, जिससे वह अनभिज्ञ थी। जब मैं बचपन में रामायण पढ़ा या सुना करती थी, मुझे अहल्या बहुत आकर्षित करती थी। एक ऋषि पत्नी किंतु किसी अप्सरा से भी सुंदर, न जाने कितने प्रस्ताव मिले होंगे उसे, जिन्हें स्वीकार कर वह राजसी सुख पा सकती थी। लेकिन गौतम ऋषि के प्रेम में समर्पित होना ही स्वीकार किया उसने। इस रचना में कवयित्री जिन मार्गों से होकर गयी हैं, उन मार्गों को विचारते हुए हमेशा ही मेरे मन में कंटक चुभे हैं। कवयित्री की अहल्या अपना दुःख राम से बताती हुई कहती है-

“सुनो राम!

जो काम और क्रोध को न जीत सके

वह संत कैसा?

और जो पत्नी की पीड़ा न समझ सके

वह कंत कैसा?

पौरुष पर स्त्रीत्व ही जले सदा

तो प्रारब्ध का अंत कैसा?”

प्रश्न है ना कि क्यों दंड मात्र अहल्या को ही मिला, इंद्रदेव से क्यों नहीं छीनी गयीं शक्तियाँ, चंद्रमा को मामूली से दाग का शाप देकर छोड़ दिया, क्यों नहीं उसे छल करने के कारण पाषाण बनाया गया?

“क्या यह जरूरी न था कि

उससे देवपद छीन लिया जाता

और देवराज के सिंहासन से

बहिष्कृत कर दिया जाता

कराया जाता उसे भी नर्क का भोग

लोगों के कोप का भाजन बनता

सामाजिक घृणा में डूबकर जीवन बिताता

पश्चाताप की अग्नि में जलता।

किन्तु वह

यथावत अप्सराओं के बीच

सिंहासन पर बैठ

देवराज का पद भोगता रहा।”

कितना तड़पती होगी पाषाण रूपी अहल्या जब वह थरथराती ठंड में काँपती हुई, अग्नि समान बरसती गर्मी में तपती हुई, भीषण वर्षा में भींगती हुई इंद्र के भवन से आती हुई संगीत की आवाजें सुनती होंगी, उसकी हँसी को सुनकर उसके कान कैसे फटते होंगे, सोचा है कभी? आसान नहीं है सोचना, बस वह स्त्री ही समझ सकती है जिसका बलात्कारी उसे अपनी आँखों के सामने हर दिन दिखता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती, चहारदीवारी (दृश्य अथवा अदृश्य किसी भी प्रकार की चहारदीवारी) में बंद जो है। अहल्या की उन परिस्थितियों को कवयित्री ने अपनी रचना में अद्भुत तरीके से ढाला है। अहल्या प्रेमिका है, एक सुंदर प्रेमिका, पति से शिकायतें हैं, क्रोध है पति पर, फिर भी प्रेम नहीं बिसरायी। कहती है-

“कहो भगीरथ के कुलगौरव

कैसे मैं अब धीर धरूँ

वचन सभी झूठे निकले

साथ-साथ जीने मरने के

वो छोड़ गए मुझको कठोर बन

दिन थे जब पीड़ा हरने के

स्मृतियों के चित्र बनाकर

आँखों में हूँ रोज सजाती

रोज बुलाती हूँ सपनों में

मिलकर भी पर मिल ना पाती।”

कितनी पीड़ा में रही होंगी अहल्या, क्यों नहीं इस पीड़ा को किसी ने दर्शाया?

अब तारा की बात

तारा की कहानी पढ़कर तो मुँह से बस इतना ही निकलता है ‘उफ्फ’! अनमने मन से प्रथम विवाह बाली से हुआ और जब पति प्रेम में पड़ी नारी हो गयी तो द्विवर से विवाह करने की मजबूरी। आखिर क्यों हर बार मन का पता बदले कोई, वो भी किसी के दबाव से? तारा कहती हैं –

“क्या स्त्री देह मात्र ही है

जो बाँट-बाँट कर भोगी जाए

रुमा, तारा बनकर वो

कामुकता से रौंदी जाए!”

… कितना अच्छा हो जो कवयित्री की तारा के समान शक्ति हर नारी में आ जाए कि मुँह खोल कर बोल सके, धावा बोल सके, परिणाम जो भी हो।

“इस जग की

हाड़-माँस की स्त्री को

तुम संपत्ति समझते हो

और उसे तुम पग-पग पर

दिन-रैन यहाँ परखते हो।

किंतु सुनो!

ना ही मैं अबला नारी

और ना ही विवश विचारी हूँ

बालि पत्नी होने के नाते

किष्किन्धा की अधिकारी हूँ।”

तीसरा अध्याय है – मंदोदरी

मंदोदरी को सदैव रावण की पत्नी के रूप में ही देखा गया। यह क्यों नहीं देखा गया कि वह एक ऐसी स्त्री थी, जिसका कोई दोष न था। फिर भी सब कुछ उजड़ गया उसका।

“पुरुष यदि अन्याय करे

क्यों स्त्री दंडित होती है?

मूक सभी दुःख सह जाए

तो महिमामंडित होती है।”

एक रचनाकार सफल तभी होता है, जब पात्र को आत्मसात करके लिखता है। मंदोदरी इससे पहले कभी आत्मसात की ही नहीं गयी थी। कवयित्री की मंदोदरी सब कुछ खोकर भी राष्ट्र प्रेम से सराबोर है और रघुनंदन से कहती है-

“चलो अतिथि तुम अपने घर

मैं भी अपनी डगर बढ़ाऊँ

अपनी इस उजड़ी लंका में

फिर से जीवन ज्योति जलाऊँ।”

मंदोदरी की कुछ बातों पर मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं किंतु यह कैसे न समझूँ कि जिसने अपना सब कुछ खो दिया, वह स्त्री क्रोधित क्यों न हो। पति व पुत्र की मृत्यु के बाद वह क्यों न थाम सकी लंका की बागडोर, योग्य होने पर भी?

कुंती का दुख कोई नहीं जाना

रश्मिरथी पढ़ कर हमने कर्ण का दुःख तो पढ़ लिया, कुंती को दोष भी दे लिया। पर क्या कभी कुंती बनकर पीड़ा को जाना? समाज ने हमेशा से ही स्त्रियों की मर्यादा की मापनी तैयार की है, एक भूल और स्त्री कुलटा हो गयी। किस माँ को स्वीकार होता है अपने अजन्मे बच्चे को मार देना या नवजात को गंगा में बहा देना। कलेजा धरती की तरह नहीं फट जाता होगा क्या? लेकिन समाज.. तथाकथित समाज! द्वापर की कुंती से लेकर कलियुग की कुंती तक.. क्या ही बदला? जब कवयित्री निम्न पंक्तियों को लिखती हैं, रक्त सूख जाता है-

“तुम्हीं बताओ!

माँ ने अपने हिय से कैसे

हिय को बिसराया होगा?

आँचल में बहता दूध

किस तरह भला सुखाया होगा।”

कवयित्री की कुंती दो पंक्तियाँ कह कर समूची स्त्री जाति का नेतृत्व कर देती है-

“ना मर सकती

ना जी सकती थी

क्योंकि मैं स्त्री थी।”

और अब द्रोपदी की व्यथा

“मन का मन से

जब तक हो संयोग नहीं

तब तक इस निर्मूल्य देह का

है कोई उपयोग नहीं।” अर्जुन के संग विवाह बंधन में बंध कर आयी द्रोपदी का जीवन एक वाक्य के कारण उथल-पुथल हो गया। क्या दोष था उसका? बिना मन के संयोग के छोड़ना पड़ता था स्वयं को हर बार। क्या कभी किसी ने सोचा कि विदुषी, साहसी द्रोपदी ने कैसे स्वीकार लिया पाँच भाइयों की पत्नी बनना? प्रेम के वशीभूत होकर। कहती है द्रोपदी अर्जुन से-

“यह प्रेम बड़ा हठीला है

बार-बार समझाओ इसको

फिर भी हठ कर जाता

हर बार तिरस्कृत होकर भी

प्रिय से घृणा नहीं कर पाता।”

.. “बार-बार उठता है यही विचार हृदय में

जिस वीर पुरुष को चाहा मैंने टूट-टूट कर

हाय उसी ने मुझको

टुकड़ों में क्यों बाँटा?”

द्रोपदी की वेदना भी कोई समझता

द्रोपदी की वेदना शायद ही कोई समझ सके, जो हर बार पीड़ित हुई। मात्र एक अपशब्द के कारण उसका चीरहरण कर लिया गया, पाँच शक्तिशाली पुरुषों की पत्नी भरी सभा में चीखती रही। द्रोपदी बनकर सोचिए तो पता चले कि उसके लिए चीरहरण से अधिक दुःखदायी और क्रोध का क्षण रहा होगा अपने पाँच पतियों को सभा में सिर झुका कर बैठे हुए देखना। कह रही होगी मन ही मन

“क्यों शकुनि मामा को ही

दोष मैं दे दूँ सारा?

क्यों दुःशासन को कोसूँ?

उसने ही वस्त्र उतारा।

क्यों दुर्योधन को शापित कर दूँ?

कर्ण को कहूँ मूक दास।

जब अपनों ने ही

वस्तु से आगे कुछ ना समझा

तब तो होना ही था यह सर्वनाश।”

ये पंचकन्याएँ मात्र प्रतिभा सिंह की पंचकन्याएँ नहीं हैं, ये अनुश्री ‘श्री’ की भी पंचकन्याएँ हैं, ये उन सभी लेखिकाओं व स्त्रियों की पंचकन्याएँ हैं जिन्हें यह समाज तोड़ना चाहता है। इन पंचकन्याओं की ही भाँति, तोड़ता भी है किन्तु वे टूटे हुए भागों को अपनी लेखनी में भर कर जुड़-जुड़ जाती हैं। किसी भी ग्रंथ में इन पंचकन्याओं की इन बातों का विवरण शायद नहीं है, क्योंकि ये वो भाव हैं जिन्हें कोई स्त्री ही खोज सकती है। प्रतिभा दी ने इन्हें खोजा और संभाल कर रख दिया इस पुस्तक में काव्य रूप में। इतिहास साक्षी है कि परिवर्तन सरलता से स्वीकार नहीं किये जाते, नारियों का यह रूप भी शायद कुछ लोग को खटके, क्योंकि क्रांतियाँ प्रारंभ में लोगों को खटकती ही हैं। जिन्हें “बाँझन को पुत्र देत” से इतना अधिक लगाव है, वे इन पंचकन्याओं की मुखरता को कैसे स्वीकार कर सकेंगे। लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि पुस्तकें पढ़ने का युग बचा रहा तो यह पुस्तक क्रांतिकारी पुस्तक बनेगी। इस काव्य संग्रह में तीन अध्याय में श्रीराम से प्रश्न किये गये हैं। अन्य लोग के राम चाहे किसी भी रूप में हों, पर मेरे राम वही हैं जिनसे मैं प्रश्न पूछ सकती हूँ, बहस कर सकती हूँ, लड़ सकती हूँ और उन्हें पूज सकती हूँ, अपने माता-पिता के जैसे ही। शायद प्रतिभा दी के राम भी वैसे ही हैं। हम रचनाकार लीक पर नहीं चलते, हम अपने पूर्वजों से शिक्षा प्राप्त कर के अपने रास्ते स्वयं बनाते हैं। कभी-कभार हमारे रास्ते उनसे अलग होते होंगे, किंतु ध्येय एक अच्छे समाज का निर्माण करना ही होता है। प्रतिभा दी की “पंचकन्या” उसी क्रम में एक प्रगतिवादी युग का निर्माण करने के प्रयास में रची गयी है। नयी सोच, नये समाज के पक्षधर हैं तो आपको “पंचकन्या” अवश्य पढ़नी चाहिए। हालांकि, यह आवश्यक नहीं कि आप हर बात से सहमत होंगे किंतु एक बात तो कह सकती हूँ कि जजमेंटल प्रवृत्ति के होंगे तो इसे पढ़ने के बाद आपके स्वभाव में परिवर्तन अवश्य आएगा।

काव्य संग्रह : पंचकन्या

कवयित्री : डॉ प्रतिभा सिंह

प्रकाशक : कीकट प्रकाशन, नई दिल्ली

समीक्षक : अनुश्री ‘श्री’